Bentornati nel salotto buono del cinismo illuminato. C’è un brivido sottile che attraversa certe persone quando qualcosa va storto. Una scintilla negli occhi, un sorrisetto a mezza bocca, una scrollata di spalle travestita da dispiacere. Sono gli estimatori del disastro, i collezionisti di fallimenti altrui, quelli che si sentono vivi solo quando qualcun altro cade. Non li vedrai mai correre per aiutare: sono troppo occupati a godersi lo spettacolo con i popcorn del rancore. In tedesco li chiamano schadenfreude, che suona come una maledizione pronunciata sottovoce mentre il mondo brucia.

Questo articolo non è per giudicare. O meglio: lo è, ma con stile. Perché dietro il sadico piacere del “te l’avevo detto” si nasconde un intero ecosistema di miserie interiori, costruzioni sociali tossiche e illusioni filosofiche impacchettate da secoli di repressione emotiva. Quindi oggi spacchettiamo tutto, senza anestesia.

Psicologia della schadenfreude: il bisogno di superiorità travestito da realismo

Chi prova schadenfreude non è solo un po’ stronzo: è insicuro. Il fallimento altrui diventa una stampella narcisistica, un modo per dire a se stesso: “se tu cadi, io forse non sono così in basso come credo”. Non è un odio attivo, ma un piacere passivo e viscido, che non osa mettersi in gioco.

Questa reazione è tipica di chi ha interiorizzato l’idea che la vita sia una classifica, non una danza. La sofferenza degli altri diventa allora il modo più pigro di salire di posizione, senza muoversi.

Bias cognitivi e meccanismi psicologici alla base della schadenfreude

La schadenfreude non nasce solo da un disagio emotivo, ma è favorita da meccanismi psicologici automatici che tutti – nessuno escluso – abbiamo installati nel cervello come plugin evolutivi. Eccone alcuni tra i più rilevanti:

🔄 Bias del confronto sociale

È il pilota automatico che ci spinge a misurare il nostro valore comparandoci costantemente agli altri. Quando qualcuno crolla, soprattutto se percepito come superiore, la sua caduta rialza automaticamente la nostra autostima relativa. Non diventi più bravo, ma ti sembra di esserlo. È contorto, ma funziona.

🧩 Fallacia dell’equità illusoria

Crediamo (sottopelle) che il mondo debba essere “giusto” – e quando non lo è, il nostro cervello cerca compensazioni simboliche. Se qualcuno ha troppo successo, inconsciamente desideriamo un riequilibrio. La sua sconfitta ci appare come una forma di giustizia poetica. Anche se non ci riguarda direttamente.

🕳️ Effetto “just-world” (mondo giusto)

Correlato al precedente: la tendenza a credere che le persone ottengano ciò che meritano. Quando qualcuno “cade”, possiamo inconsciamente supporre che se l’è cercata, anche senza prove. Questo ci solleva dalla fatica dell’empatia. E ci regala un senso di ordine.

🛡️ Dissonanza cognitiva e autoconservazione

Se vediamo qualcuno cadere dove noi stiamo ancora cercando di salire, può nascere un cortocircuito mentale. Per proteggere il nostro ego dal pensiero “sto sbagliando anche io?”, ribaltiamo la logica: se è caduto, allora io non sono così stupido da provarci. La schadenfreude in questo caso è un meccanismo di difesa.

👥 Bias di gruppo e tribalismo morale

Siamo inclini a tifare per il “nostro gruppo” e a godere delle sconfitte degli “altri”. Se la persona che fallisce è percepita come parte di un gruppo rivale (politico, culturale, economico), la sua caduta attiva un piacere di tipo tribale, simile a quello che si prova durante la vittoria sportiva. Solo molto, molto più velenoso.

🎯 Conclusione rapida

Questi meccanismi non ci rendono “cattivi”, ma programmati per la sopravvivenza in una giungla sociale. Riconoscerli non basta per neutralizzarli, ma è il primo passo per scegliere consapevolmente se vogliamo essere spettatori compiaciuti… o esseri umani interi.

Schadenfreude e antropologia: quando la tribù gode se uno inciampa

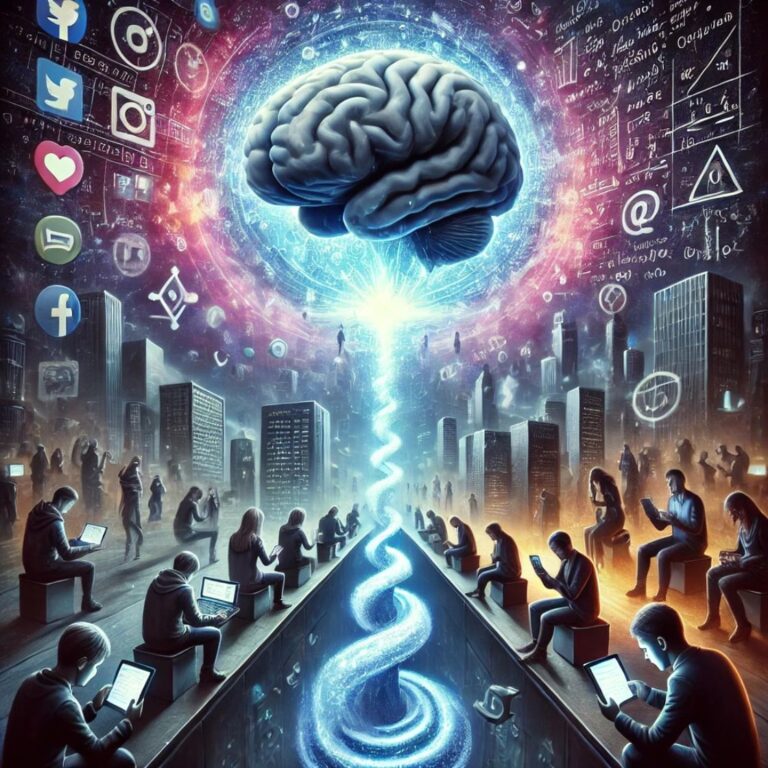

Nelle società tradizionali, vedere uno della tribù fallire serviva a rafforzare l’ordine interno: “hai visto cosa succede a chi esce dal sentiero?”. La schadenfreude era pedagogica, una forma di controllo sociale. Ma oggi, nel caos liquido delle comunità digitali e delle identità volatili, quella dinamica si è trasformata in veleno puro: non serve più a educare, ma solo a sminuire.

Eppure, lo schema è lo stesso: godere della sconfitta altrui come rito di coesione. Solo che ora non si fa intorno al fuoco, ma su Twitter. Il falò è diventato virale.

Esempi di schadenfreude legati alla cultura pop

🎤 1. Will Smith che schiaffeggia Chris Rock agli Oscar 2022

Per mesi la rete si è spaccata tra chi lo giustificava e chi lo condannava, ma una cosa era certa: tutti hanno goduto dello scandalo. Chi odiava Hollywood si è sfregato le mani: “Ecco la decadenza dell’élite!”. Chi tifava per la moglie di Smith ha visto giustizia in diretta. Gli Oscar, da cerimonia asettica, sono diventati wrestling emotivo. Schadenfreude al quadrato.

🐍 2. Britney Spears nel 2007

La sua crisi pubblica (rasatura dei capelli, ombrello contro i paparazzi) fu accolta con una morbosa e diffusa esultanza travestita da preoccupazione. “Poverina”, dicevano – ma intanto i click e i meme crescevano. Era il modo in cui il pubblico vendicava anni di invidia repressa per l’immagine perfetta che lei rappresentava.

💍 3. Il divorzio di Johnny Depp e Amber Heard

Un caso giudiziario trasformato in reality globale. La schadenfreude qui si è manifestata in forma bivalente: metà del pubblico godeva nel vedere la reputazione di Heard disintegrarsi, l’altra metà nel veder sfilare la miseria relazionale di Depp. Non contava la verità: contava avere una caduta da giudicare.

🦸♂️ 4. Il fallimento di Morbius e altri cinefumetti Marvel/DC

Quando i grandi studios pompano hype e marketing all’inverosimile, il pubblico non aspetta altro che il flop. “Morbius è tornato al cinema per farsi umiliare una seconda volta” è stato un tweet diventato virale. Schadenfreude cinematografica: il pubblico gode nel vedere i giganti inciampare sui loro stessi effetti speciali.

📉 5. Elon Musk che distrugge Twitter/X

Anche chi usava Twitter lo odiava un po’. Quando Musk ha iniziato a smontarlo pezzo per pezzo, molti utenti hanno continuato a restare solo per godersi l’agonia. Schadenfreude 2.0: sei dentro al naufragio, ma stai filmando con il cellulare perché “ve l’avevo detto”.

📺 6. I reality show (da Grande Fratello a Temptation Island)

Interi format televisivi costruiti per offrire al pubblico la caduta umana in tempo reale. Più litighi, più rotture, più smascheramenti → più share. È la schadenfreude in forma di intrattenimento. Nessuna empatia, solo catarsi voyeuristica.

Filosofia e sociologia della schadenfreude: il fallimento come vendetta simbolica

C’è un sottofondo esistenzialista nella schadenfreude. Un Nietzsche imbronciato che ti sussurra all’orecchio: “la vita è dolore, ma almeno il tuo non è il peggiore oggi”. In una società che ti chiede costantemente di “realizzarti”, ogni caduta altrui sembra giustificare il tuo stallo.

È l’etica del confronto tossico, dove l’infelicità è l’unico parametro condiviso. Non puoi essere felice, ma puoi essere meno infelice di qualcun altro. Complimenti.

Ma c’è di più. In un mondo costruito su disuguaglianze sistemiche e aspettative impossibili, vedere chi sta “più in alto” cadere è una delle poche consolazioni rimaste. Non è solo cattiveria: è rabbia sociale non canalizzata. Quando non hai accesso al potere, alla giustizia, alla soddisfazione… ti resta solo la vendetta simbolica. Il CEO che fallisce, l’influencer sputtanato, il guru smascherato: piccole vendette collettive, più estetiche che etiche.

Schadenfreude collettiva: il piacere amaro di bruciare con tutti

C’è una forma ancora più sottile (e disturbante) di schadenfreude: quella collettiva. Accade quando anche chi è coinvolto nel disastro prova un piacere amaro nel vedere tutto crollare. È la rivincita morale di chi aveva previsto il fallimento del sistema: “almeno avevo ragione, e ora lo vedono tutti”.

In fondo, c’è qualcosa di consolatorio nel sapere che non si è soli nel baratro. Se tutto va a puttane, allora non sono io il problema. È il mondo. La rovina collettiva diventa conferma del proprio cinismo, del proprio disincanto. Una vendetta esistenziale contro chi si ostinava a sperare.

E poi c’è la liberazione: se tutto crolla, allora posso finalmente smettere di fingere. Il sistema non mi vuole? Bene, che affondi. Un piacere oscuro, ma coerente: il disastro come unica via d’uscita.

Conclusione: i bastardi siamo tutti noi

Alla fine della fiera, il gusto amaro della schadenfreude ce l’abbiamo tutti in bocca, ogni tanto. Chi più, chi meno, ci siamo goduti qualche crollo altrui. Ma prima di trasformare quel piacere in identità, dovremmo chiederci: cosa mi manca così tanto, da aver bisogno di questo per sentirmi vivo?

Molti di coloro che provano schadenfreude sono stati educati a sopravvivere, non a sentire. Cresciuti in ambienti dove l’empatia era un lusso e la competizione l’unica moneta, si sono rifugiati nell’ironia tossica, nella critica sterile, nel sarcasmo autodifensivo.

Sono vittime che hanno imparato a travestirsi da carnefici.

E allora, anche se ci viene voglia di disprezzarli, proviamo un gesto rivoluzionario: comprendere senza giustificare, osservare senza imitare. Perché godere della rovina altrui è comprensibile. Ma farne una missione di vita è solo un altro modo di morire lentamente.

🧯 Disinnescare la schadenfreude: come uscire dalla goduria tossica del crollo altrui

Ti sei riconosciuto? Hai capito che quel piacere sottile nel vedere gli altri affondare… a volte ti solleva? Bene. È il primo passo. Ora vediamo come non restarci invischiato.

🧠 1. Riconosci il meccanismo senza censurarlo

Non serve sentirsi in colpa. La schadenfreude è umana, e ha una base evolutiva. Il punto non è reprimerla, ma guardarla in faccia. Quando ti parte quel sorrisetto interiore, chiediti: “Di cosa ho davvero bisogno in questo momento?”. Spesso la risposta è: sicurezza, dignità, giustizia. Non vendetta.

🔍 2. Allenati a vedere il contesto

Chi cade ha una storia. E se ti sembra “giusto che gli vada male”, chiediti da dove nasce quel giudizio. Hai tutti i dati? O stai godendo per proiezione emotiva? La compassione non è debolezza: è intelligenza complessa, capacità di tenere più verità insieme.

✊ 3. Sposta il focus dal godimento alla trasformazione

Invece di pensare “te l’avevo detto”, prova con “cosa posso imparare da questo crollo?”. Anche se non è il tuo. Chi riesce a trasformare l’osservazione in consapevolezza evolve. Chi resta a guardare col popcorn… si disidrata lentamente nel cinismo.

👁️🗨️ 4. Fai attenzione a cosa consumi (e perché)

Reality, gossip, notizie scandalistiche: sono benzina per la schadenfreude. Non devi diventare un monaco zen, ma osserva: quali contenuti ti attirano e in che stato emotivo ti lasciano? Se ti senti meglio perché altri stanno peggio, sei nella gabbia. Ma la porta è aperta.

🤝 5. Coltiva piccole rivoluzioni empatiche

Fermati a notare chi fa il tifo per gli altri. Chi condivide successi altrui senza invidia. Chi tende una mano. E allenati a fare lo stesso. All’inizio ti sembrerà strano, magari forzato. Ma col tempo diventa una forma nuova di forza, più potente del giudizio.

🎁 Bonus: perdonati

Se hai goduto della rovina altrui, sei umano. Se ne hai fatto un’abitudine, sei condizionato. Ma se scegli di cambiare, sei libero. Nessuno ti chiede di diventare santo. Solo di diventare reale.

Hai mai provato schadenfreude? Hai il coraggio di ammetterlo? Scrivilo nei commenti (e non barare).