(Perché la sostenibilità è diventata una scusa e non una scelta)

La fine della favola green

Non tutti vogliono essere green. Molti vogliono solo non sembrare stronzi.

Ed è questa, forse, la frase più onesta che si possa dire a proposito della cosiddetta transizione ecologica. Non è un moto collettivo di coscienza planetaria. È una storia venduta bene, confezionata per far sentire puliti anche quelli che fino a ieri fumavano carbone nei consigli d’amministrazione.

Per anni ci hanno raccontato che bastava convertire tutto in green economy, elettrificare, “decarbonizzare”, piantare alberi in PowerPoint e sorridere alla conferenza di turno. Nel frattempo, si continuava a scavare, trivellare, delocalizzare. Come se la sostenibilità fosse solo una questione di look.

Poi qualcosa è cambiato. Ma non in meglio.

La narrativa ambientalista è stata rottamata. Oggi si preferisce non parlarne affatto.

Il nuovo dogma è l’indifferenza performante: non negare, non ammettere, semplicemente ignorare. Il pianeta brucia? Stai sereno, c’è un bonus mobilità. I ghiacciai collassano? Scarica l’update. La nuova religione è il profitto senza filtri, e la conversione è già avvenuta in tutte le boardroom.

I responsabili di decenni di disastri ambientali oggi si travestono da paladini della riconversione. Non perché ci credano, ma perché le nuove tecnologie verdi richiedono materiali che loro sanno benissimo come monetizzare. Ecco perché le terre rare sono diventate protagoniste silenziose del capitalismo climatico: non per salvare il mondo, ma per venderlo pezzo per pezzo, a un prezzo più alto.

“La transizione green non è più una visione. È un pretesto.”

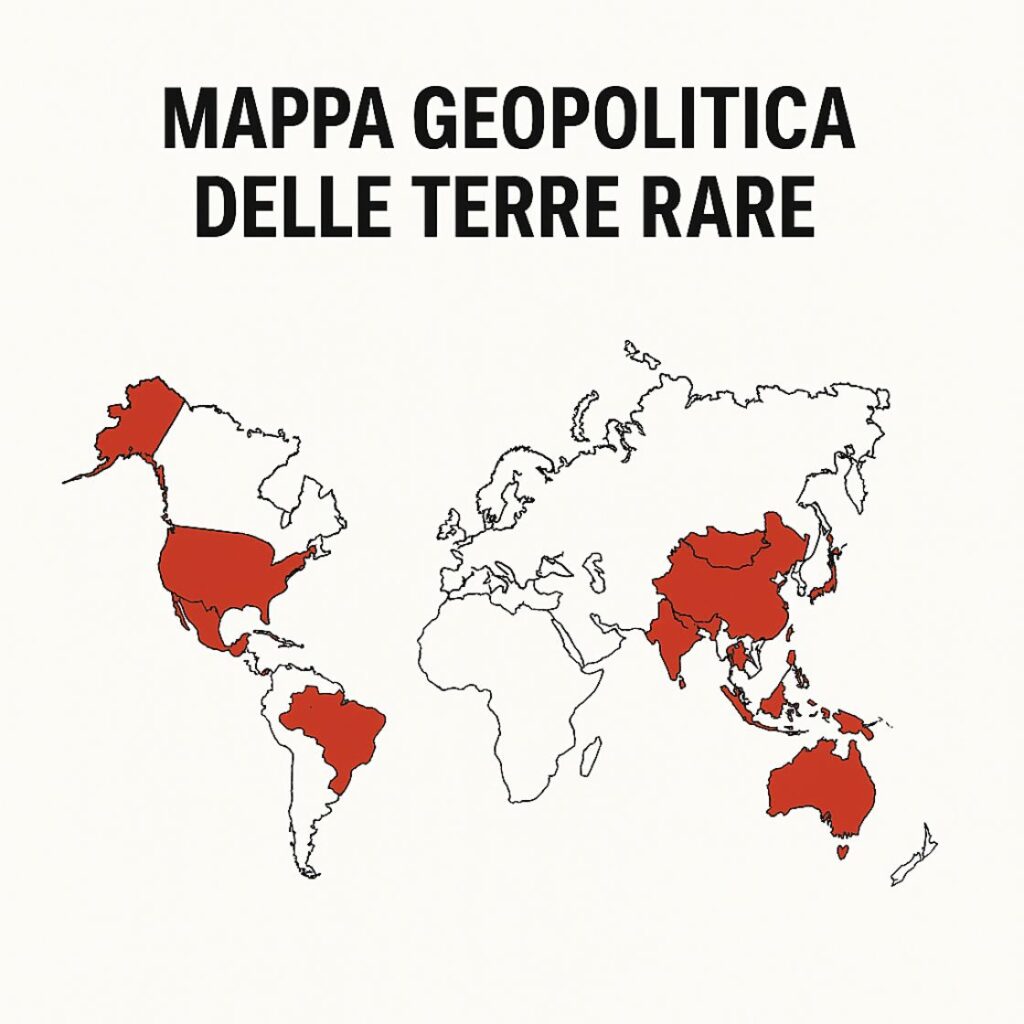

Mentre i cittadini si dividono tra entusiasmi plastificati e disillusione cronica, i grandi attori della scena globale – USA, Cina, Europa – si organizzano. Non per una strategia condivisa, ma per accaparrarsi il controllo delle risorse critiche.

E a farne le spese sono sempre gli stessi: ecosistemi già compromessi e comunità senza voce.

Il risultato? Un mondo che si dice sostenibile, ma continua a vivere come se tutto fosse ancora estraibile, sacrificabile, irrilevante. L’unica cosa davvero rara, oggi, è il coraggio di ammetterlo.

Cosa sono davvero le terre rare (e chi ci sta giocando sporco)

Dimentica l’aura mistica che avvolge il termine. Le terre rare non sono “rare” e non vengono da qualche angolo segreto del pianeta dove vivono unicorni con l’elmetto. Sono 17 elementi chimici – tra cui neodimio, disprosio, praseodimio, ittrio – che si trovano ovunque sulla Terra, ma mai in forma pura e raramente in concentrazioni economicamente convenienti.

Tradotto: estrarle è una rogna. Raffinarle è peggio. Ma senza di loro, niente smartphone, niente motori elettrici, niente pale eoliche, niente chip intelligenti.

Niente futuro, almeno quello venduto nei render 3D delle multinazionali.

Le terre rare sono le viti nascoste della nostra modernità “sostenibile”: invisibili, ma essenziali.

Il motore elettrico della tua auto verde? Dentro c’è un magnete al neodimio che ha probabilmente viaggiato più di te.

La turbina eolica che dovrebbe redimere l’umanità? Funziona grazie a chilogrammi di materiali tossici raffinati in condizioni che Greenpeace non oserebbe nemmeno googlare.

“Le terre rare non sono il futuro. Sono il prezzo nascosto del presente.”

Chi comanda il gioco?

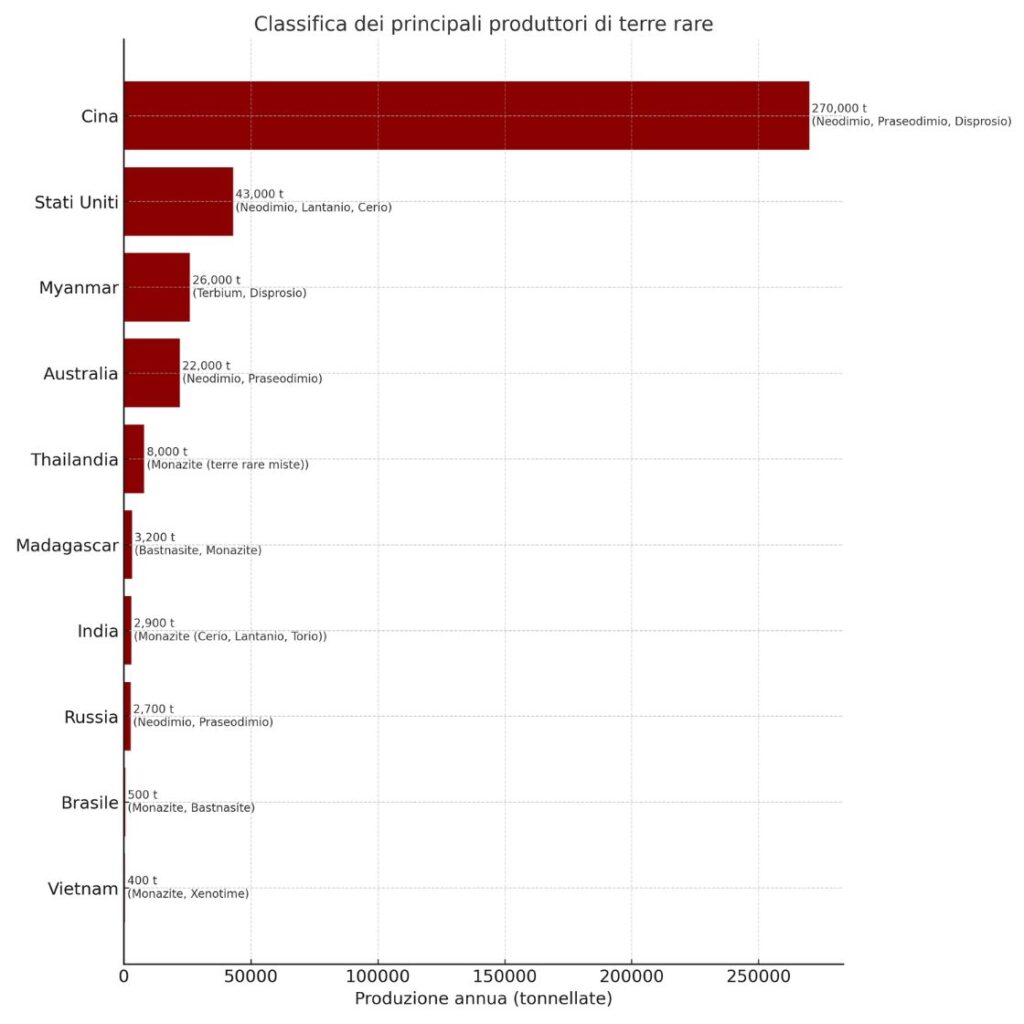

Il nome che devi segnarti è uno solo: Cina.

Non solo estrae oltre il 60% delle terre rare mondiali, ma raffina più del 90% di quelle utilizzabili a fini industriali. E questo perché, fin dagli anni ’90, Pechino ha capito che il vero potere non è possedere le miniere, ma saperle lavorare.

Il risultato? Oggi l’Occidente dipende dalla Cina per qualunque componente tecnologico “avanzato”, dalle auto ai missili.

Nel frattempo, gli Stati Uniti cercano di colmare il gap con riaperture strategiche (come la miniera di Mountain Pass in California), mentre l’Europa, con il fiato corto e pochi giacimenti, tenta la carta del riciclo.

Ma la verità è che nessuno riesce a stare al passo con il modello cinese: costi più bassi, normative ambientali allentate, controllo statale e visione a lungo termine.

In questo scenario, le terre rare non sono solo un problema ambientale. Sono una questione di potere.

E come sempre, chi controlla i materiali, controlla il racconto. Gli altri si limitano a riciclare le slide.

Terre rare: materie prime, utilizzi e prezzi

Cosa sono e a cosa servono davvero

Le terre rare non sono “rare” in senso stretto, ma lo diventano quando parliamo di accesso, lavorazione e controllo geopolitico. Si tratta di 17 elementi chimici della tavola periodica, molti dei quali fondamentali per produrre componenti ad alte prestazioni in elettronica, energia, trasporti e difesa.

Gli elementi principali (e cosa ci fai davvero)

1. Neodimio (Nd)

- Utilizzo: magneti permanenti per motori elettrici, turbine eoliche, cuffie ad alte prestazioni.

- Prezzo medio: ~75.000 $/tonnellata

2. Praseodimio (Pr)

- Utilizzo: leghe per magneti, vetri speciali, laser.

- Prezzo medio: ~85.000 $/tonnellata

3. Disprosio (Dy)

- Utilizzo: aumenta la resistenza termica dei magneti al neodimio, usato in veicoli elettrici.

- Prezzo medio: ~340.000 $/tonnellata

4. Terbio (Tb)

- Utilizzo: schermi a fluorescenza, LED, magneti ad alte temperature.

- Prezzo medio: ~700.000 $/tonnellata

5. Lantanio (La)

- Utilizzo: batterie ricaricabili (NiMH), ottiche e vetri.

- Prezzo medio: ~6.000 $/tonnellata

6. Cerio (Ce)

- Utilizzo: lucidatura di vetri, catalizzatori per auto, filtri UV.

- Prezzo medio: ~2.000 $/tonnellata

7. Ittrio (Y)

- Utilizzo: superconduttori, ceramiche resistenti al calore, illuminazione.

- Prezzo medio: ~60.000 $/tonnellata

8. Europio (Eu)

- Utilizzo: schermi a LED, applicazioni nucleari, sicurezza.

- Prezzo medio: ~280.000 $/tonnellata

Perché costano così tanto?

- Estrazione complessa: richiede grandi volumi di roccia per piccole quantità di minerale utile.

- Processi altamente inquinanti: le tecniche di separazione chimica generano scorie radioattive o tossiche.

- Concentrazione geografica: oltre il 60% dell’offerta globale proviene da un unico paese (Cina), che controlla anche la raffinazione.

- Domanda esplosiva: la transizione verde (auto elettriche, turbine eoliche, batterie) ha fatto salire i prezzi.

Variazioni e fluttuazioni

- I prezzi sono estremamente volatili e dipendono da dinamiche geopolitiche (sanzioni, guerre commerciali), tecnologiche (nuove scoperte, alternative), e speculative (accaparramento da parte di fondi o stati).

- I dati sopra riportati si riferiscono a una media 2024/2025, soggetta a oscillazioni settimanali.

La doppia faccia della transizione: ecologia di superficie, sfruttamento profondo

È ormai evidente che la cosiddetta transizione ecologica non ha solo due facce. Ne ha almeno tre: quella sbandierata nei convegni, quella implementata nei territori, e quella occultata nei comunicati stampa.

Da una parte, il mondo si commuove davanti a rendering fotorealistici di città verdi dove tutto funziona a energia pulita e ci si sposta in silenzio su SUV elettrici da due tonnellate.

Dall’altra, in un’area remota della Mongolia Interna, tonnellate di scorie radioattive scivolano in una palude tossica mentre si raffina neodimio per alimentare il motore della tua auto sostenibile.

Le terre rare sono il simbolo perfetto di questa dissonanza sistemica: una promessa pulita alimentata da processi sporchi.

La retorica è ambientale. La pratica è estrattiva.

- In Sud America, il litio si ottiene pompando salamoie dal sottosuolo e lasciando evaporare milioni di litri d’acqua in zone già aride.

- In Africa centrale, il cobalto – spesso scavato a mani nude – finisce nelle batterie dei telefoni che userai per condividere una storia sul riscaldamento globale.

- In Myanmar, le miniere illegali di terre rare devastano interi ecosistemi con acidi industriali, mentre i proventi alimentano milizie armate.

E tutto questo viene fatto, più o meno, in tuo nome. Per la tua energia pulita. Per la tua coscienza alleggerita.

“La sostenibilità è diventata la copertura etica di un sistema che non ha mai smesso di sfruttare.”

Il sistema non ha mai avuto davvero intenzione di cambiare. Ha solo cambiato linguaggio.

Il lessico è stato aggiornato: produzione responsabile, emissioni compensate, materiali etici.

Ma la logica resta la stessa: estrai, accumula, vendi. Ripeti.

Il vero problema non è l’utilizzo delle terre rare, ma il fatto che vengano trattate come merce di redenzione.

Finché il progresso sarà misurato in tonnellate di materiale estratto, la transizione sarà solo un rebranding del vecchio mondo.

Il prezzo nascosto: terre rare e diritti umani

Oltre la retorica: il rovescio umano della filiera tecnologica

Le terre rare sono diventate il simbolo della corsa alla transizione tecnologica, ma nel brusio entusiasta delle innovazioni verdi si dimentica spesso una dimensione fondamentale: l’impatto umano e sociale di questa nuova dipendenza estrattiva. Questa scheda non ripete ciò che l’articolo ha già mostrato. Piuttosto, allarga lo sguardo sulle dinamiche sistemiche che legano lo sfruttamento delle risorse alla fragilità dei diritti umani nei contesti più vulnerabili.

📍 Paesi chiave e criticità locali

🇨🇩 Repubblica Democratica del Congo

Nel sud del paese, in particolare nel Katanga, migliaia di minatori lavorano in condizioni informali per estrarre metalli utilizzati in tecnologie avanzate. Molti sono bambini. La regolamentazione è debole, e le multinazionali faticano (o fingono di faticare) a garantire filiere davvero tracciabili.

🇲🇲 Myanmar

Dopo il colpo di stato del 2021, l’estrazione di terre rare si è intensificata in mano a soggetti opachi e milizie locali. I materiali esportati, spesso destinati alla raffinazione in Cina, provengono da territori dove lo Stato ha abdicato a ogni funzione di controllo.

🇨🇳 Cina

Leader mondiale nella raffinazione, ha sacrificato intere aree rurali sull’altare dell’efficienza industriale. In aree come Baotou, i residui tossici dell’industria delle terre rare hanno trasformato il paesaggio e generato allarmi sanitari gravi.

🇮🇳 India

Nonostante la presenza di giacimenti, le zone di estrazione soffrono della stessa assenza cronica di tutele vista in altri paesi in via di sviluppo. La monazite, spesso presente nelle sabbie costiere, viene lavorata con impatti ambientali e sanitari ancora poco studiati.

🇧🇷 Brasile & 🇷🇺 Russia

Entrambi dotati di riserve importanti, rappresentano aree in cui il potenziale estrattivo potrebbe espandersi. Ma proprio questa espansione comporta il rischio di replicare gli stessi schemi già osservati altrove: bassa trasparenza, concentrazione del potere, conflitti sociali latenti.

Come funziona il trucco: il viaggio opaco dei minerali

Tra estrazione, lavorazione, commercio e produzione finale, le terre rare compiono un viaggio che attraversa molteplici giurisdizioni. Questo consente alle aziende di dislocare le responsabilità lungo la catena del valore.

- I minerali passano di mano più volte prima di diventare componenti.

- I certificati di origine sono spesso dichiarativi, non verificabili.

- Il concetto di “approvvigionamento etico” resta più una promessa di marketing che un impegno tracciabile.

Big Company: il nuovo colonialismo estrattivo travestito da transizione

Chi pensa che la transizione ecologica sia guidata dall’etica o dalla scienza, non ha mai letto un piano industriale. O, peggio, l’ha letto e l’ha creduto.

Nel mondo reale, a guidare la corsa alla sostenibilità non è l’ecologia, ma l’opportunità. E le terre rare sono diventate il nuovo Eldorado per chi vuole fatturare miliardi nel nome del clima.

Le grandi aziende – Tesla, Apple, GM, Volkswagen, Glencore, Rio Tinto, BYD – lo hanno capito benissimo. Così bene da non aspettare nemmeno che i governi si muovano.

Hanno iniziato a comprare direttamente le miniere, a chiudere contratti pluridecennali con governi instabili, e a finanziare esplorazioni geologiche. Vogliono possedere la materia prima, come facevano gli imperi coloniali. Solo che oggi ci mettono sopra un logo lucido e una pagina “sustainability” nel sito ufficiale.

“Le terre rare non sono la chiave per un futuro pulito. Sono la garanzia per un business sporco e protetto.”

Nel 2020 Tesla ha firmato un accordo con Glencore per garantirsi cobalto con provenienza Repubblica Democratica del Congo.

Nel 2023 General Motors ha investito 650 milioni di dollari in una miniera di litio nel Nevada, assicurandosi il diritto esclusivo a tutto il litio estratto.

E intanto Apple, in mezzo a una causa legale per utilizzo di lavoro minorile, dichiarava candidamente: “Ci impegniamo per una filiera più etica”.

Parole magiche, pensate per pulire la coscienza, non per raccontare la verità.

Il nuovo capitalismo climatico funziona così: accaparramento preventivo, gestione verticale delle risorse, narrazione etica integrata.

Un mix perfetto di cinismo e strategia.

Le terre rare, in questa narrazione, non sono risorse. Sono alibi.

Dalla retorica verde al cinismo strategico

C’è stato un momento in cui sembrava che il mondo avesse capito. Poi è arrivata la realtà.

La narrativa ambientalista è stata messa in soffitta. Non perché fosse sbagliata, ma perché non era più utile.

Il nuovo corso è più diretto: sicurezza strategica, approvvigionamento critico, leadership industriale.

“Le terre rare non servono a rendere il mondo più sostenibile. Servono a renderlo più competitivo.”

Negli Stati Uniti, l’Inflation Reduction Act ha finanziato le rinnovabili per bloccare la Cina.

In Europa, il Critical Raw Materials Act serve a garantire filiere, non alberi.

Le aziende non decarbonizzano: si posizionano.

E chi ha sostenuto la transizione per convinzione ora resta in silenzio.

Perché ammettere che la narrativa è stata strumentale richiede una dote rara. Più rara delle terre stesse: l’onestà intellettuale.

Riciclare per liberarsi: la nuova frontiera dei paesi senza miniere

Non tutti hanno miniere. Ma non tutti devono scavare.

Le terre rare si trovano anche nei cassetti, nei motori rotti, nelle batterie esauste.

La vera strategia per chi non ha giacimenti è chiudere il cerchio.

“Le terre rare si trovano anche nei cassetti, non solo nei crateri.”

UE: il Critical Raw Materials Act punta a ottenere il 15% da riciclo entro il 2030. Progetti come Carester, HyProMag e impianti in Francia e Germania stanno dimostrando che si può.

USA: Redwood Materials recupera il 95% dei metalli da batterie EV. Un sistema virtuoso, industrialmente ed ecologicamente.

Il riciclo non è solo ecologia. È autodeterminazione.

Serve visione, infrastruttura, cultura industriale. Non feticismo minerario.

Usare ciò che già hai è oggi l’atto più sovversivo che puoi compiere.

Cosa possiamo fare (seriamente)

Oltre l’indignazione, la partecipazione

Non salverai il pianeta spegnendo una ciabatta o leggendo le etichette dei pannelli solari. Ma nemmeno è vero che non puoi fare nulla.

Questa scheda non offre soluzioni miracolose, ma azioni realistiche e strategiche per agire da singoli all’interno di un sistema che vorrebbe tenerci ignoranti, passivi e compratori. La vera rivoluzione comincia nel modo in cui scegli di guardare — e poi agire.

1. Informarsi sul serio (e non solo sui social)

- Segui fonti indipendenti che trattano l’economia delle risorse, i diritti umani e l’ambiente senza toni moralistici né compiacenti.

- Approfondisci i temi legati alla catena di approvvigionamento: chi estrae, chi raffina, chi vende?

- Fai attenzione al linguaggio: quando senti “sostenibile”, “etico”, “green”… chiedi sempre “secondo chi?”

2. Pratica il consumo bastardo

- Non è questione di “comprare verde”, ma di comprare meno, meglio, più a lungo.

- Evita l’upgrade compulsivo: uno smartphone che dura 5 anni è più etico di tre “eco-friendly”.

- Cerca prodotti riparabili, con garanzia lunga e materiali dichiarati.

- Diffida dai brand che usano la retorica green senza fornire prove documentate.

3. Usa la tecnologia con coscienza

- Disinstalla l’idea che il digitale sia “immateriale”: ogni click consuma energia e risorse.

- Riduci lo spreco digitale: cancella ciò che non serve, limita il cloud, ottimizza il traffico.

- Promuovi l’uso di software open source, più trasparenti e meno affamati di risorse.

4. Sostieni chi agisce davvero

- Esistono ONG e iniziative che si occupano sul campo di tutela dei lavoratori, bonifiche ambientali, trasparenza industriale.

- Se puoi, sostienile economicamente o diffondi il loro lavoro.

- Prediligi attivismo informato, concreto e costruttivo — non solo indignazione social.

5. Pretendi politiche serie (anche locali)

- La transizione ecologica non può essere lasciata alle multinazionali: serve pressione pubblica.

- Scrivi ai rappresentanti politici, partecipa a consultazioni, chiedi leggi sulla tracciabilità e responsabilità d’impresa.

- Anche a livello comunale o regionale si può agire: incentivi al riuso, centri di raccolta smart, economia circolare vera.

6. Ricostruisci il tuo immaginario

- Il problema non è solo cosa facciamo, ma come pensiamo. Se l’unico progresso che immagini è industriale, sei già parte del problema.

- Leggi, ascolta, dialoga. Alimenta una cultura che metta al centro la giustizia e non solo l’innovazione.

Nessuna delle azioni elencate è rivoluzionaria da sola. Ma insieme, moltiplicate per milioni, rappresentano una faglia che può incrinare la facciata ben verniciata della sostenibilità finta.

Fare poco, ma farlo bene — e con coscienza — è già un atto di disobbedienza.

E a volte, disobbedire è l’unico modo per restare umani.

Conclusione – Verso un’etica della transizione

Abbiamo chiamato tutto questo “transizione”. Ma se osservi bene, è solo un passaggio di potere con il logo aggiornato e il lessico ripulito.

“La sostenibilità non è la fine dello sfruttamento. È il modo in cui oggi lo giustifichiamo.”

Le terre rare sono la metafora perfetta: invisibili, indispensabili, cariche di un costo che non vogliamo guardare.

Un’etica della transizione non cerca purezza, cerca equilibrio. Non pretende soluzioni totali, pretende consapevolezza.

Non serve l’ennesima promessa. Serve onestà, giustizia materiale e intelligenza applicata.

E la prossima volta che sentirai parlare di “estrazione sostenibile di terre rare”… sorridi appena.

Non per cinismo. Ma perché avrai imparato a riconoscere una bugia elegante.

Hai ancora voglia di credere che basti un’auto elettrica per sentirti a posto? O hai qualcosa di più scomodo da dire?

Lascia un commento, smentiscici, rincara la dose.

E se pensi che qualcuno abbia bisogno di leggere tutto questo, condividi. Anche se poi ti tocca rispondere alla zia che ti parla di Elon Musk.